苏州国际科技园行业分享会

苏州国际科技园行业分享会

1 月12日,由苏州国际科技园与行业头部咨询公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,以下简称“沙利文”)、头豹研究院共同举办的行业分享会在人工智能产业园顺利举办。

此次分享会聚焦集成电路、机器视觉、工业软件、光通信四大人工智能细分产业领域,由沙利文全球合伙人兼大中华区总裁、头豹创始人兼董事长、乾元资本创始人王昕博士担任主讲人。

演讲伊始,王昕博士表示,2022年是半导体行业历史性的一年,回顾2022年,半导体盛况不再,市况开始走下坡路,全球半导体销售增长在今年下半年大幅放缓,以周期性著称的市场预计要到2023年下半年才会反弹。

演讲伊始,王昕博士表示,2022年是半导体行业历史性的一年,回顾2022年,半导体盛况不再,市况开始走下坡路,全球半导体销售增长在今年下半年大幅放缓,以周期性著称的市场预计要到2023年下半年才会反弹。

此外,美中紧张局势继续对全球供应链产生影响,中国半导体行业的发展前景充满很多不确定性。据此,中国半导体产业道路仍然坡长雪厚。 此次分享会将深入回顾中国半导体行业的发展历程,同时深入探讨行业未来的机会与挑战。

沙利文全球合伙人兼大中华区总裁、头豹创始人兼董事长、乾元资本创始人 王昕博士

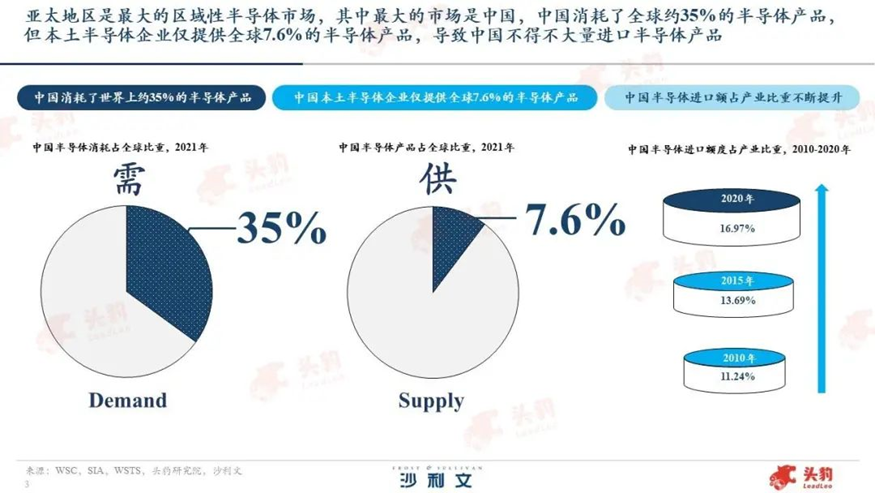

王昕博士指出,中国市场对于全球半导体产业的重要程度不言而喻。

截至日前,亚太地区仍然是最大的区域性半导体市场,而亚太地区最大的市场就是中国,占亚太市场的56%、全球市场的35%,也就是说中国消耗了全球约35%的半导体产品。 但中国的本土半导体企业仅提供了全球7.6%的半导体产品,巨大的消耗与供给缺口导致中国不得不大量进口半导体产品,中国半导体产品的进口额占产业产值比重也在不断提升,从2010年的11.24%,到2015年的13.69%,再到2020年的16.97%, 这也意味着中国对海外半导体产品的依赖度不断加重。

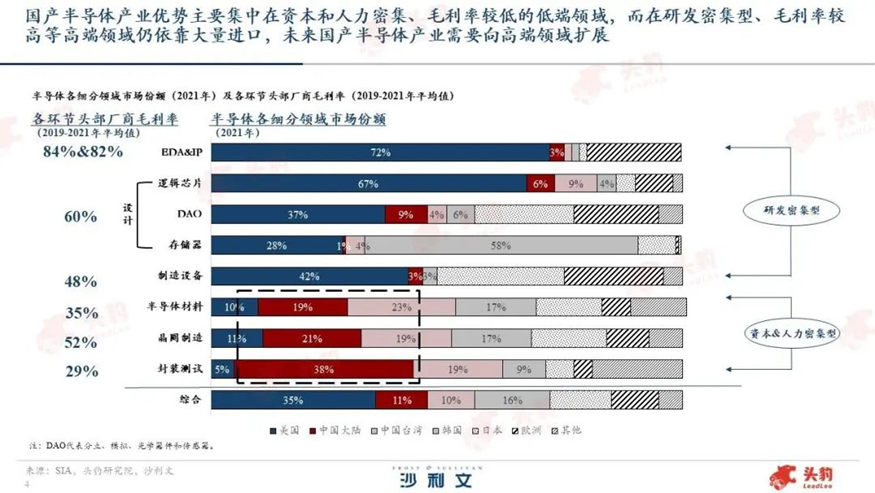

首先是细分领域市场份额方面 , 从半导体各细分领域市场份额可以看出,目前国产半导体产业的优势主要集中在资本和人力密集的半导体材料、晶圆制造和封装测试领域,而在研发密集型的细分领域,如半导体设计软件EDA、IP等,中国半导体企业表现较弱。

从各环节头部企业的毛利率观察,上游支撑环节的毛利率普遍较高,特别是轻资产的EDA、IP授权环节,毛利率高达84%、82%,设计厂商受益于产业链各环节高度垂直分工,采用Fabless模式,故毛利率较高维持在60%的水平,晶圆制造由于先进制程的技术壁垒,毛利同样可观,在52%的水平,封测环节位于产业链中后游,议价权较差,毛利率约为29%。也就是说, 大量的国内半导体企业仍集中在半导体毛利率较低、研发力度较弱的环节,而在数个关键的、研发密集型的、毛利率高的细分领域仍然长期需要从海外大量进口 , 核心环节被其他国家掌控,产业链处于被动位置,未来国产半导体产业需要向高端领域扩展。

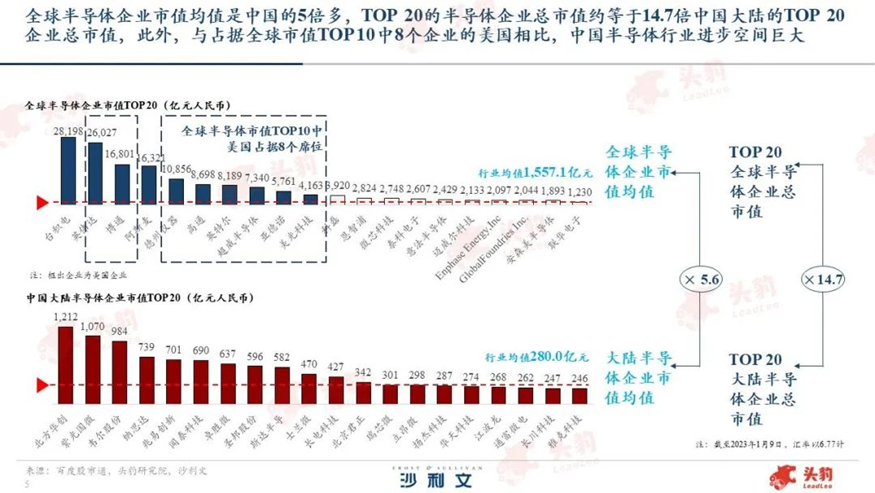

从企业市值来看 , 截至1月9日,台积电、英伟达、博通、阿斯麦位居全球半导体市值前四,市值均超过1.6万亿元。中国的北方华创、紫光国微市值均超千亿元,位居中国半导体企业市值TOP 2。

总体来说,中国大陆半导体市值仍落后全球市场很多 ,全球半导体行业均值达1,557.1亿元,而中国大陆半导体行业均值仅为280亿元,差距约5倍 ,仅英伟达一家企业的市值就大约等于中国大陆TOP 20半导体企业市值之和的2.4倍, TOP 20的全球半导体市值约等于14.7倍的中国大陆的TOP 20的半导体市值之和 , 巨大的市值差距也可以看到中国的半导体行业仍有很大的进步空间。

此外,截至1月9日,市值TOP 10里,美国企业占据8个席位,优势明显,中国大陆暂未挤进前十,甚至是前二十,中国大陆暂未培养出世界领先的半导体巨头。

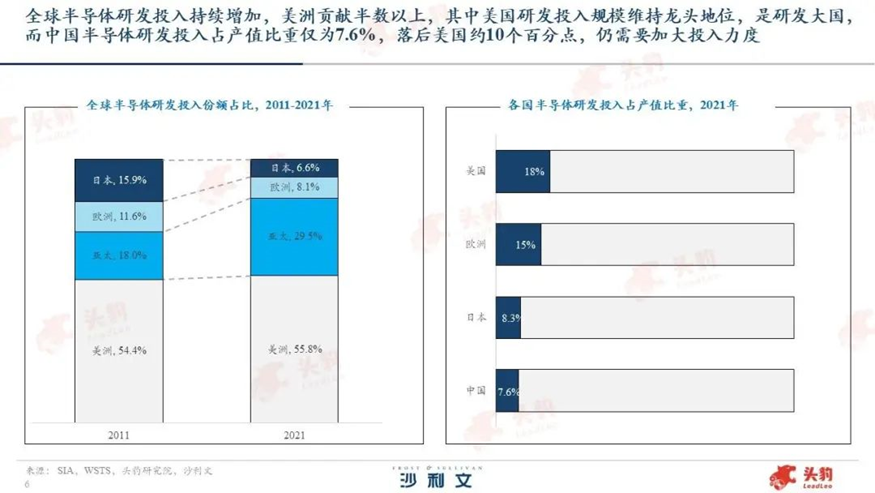

从研发投入情况来看 , 截至2021年全球半导体研发投入金额已经达到80.5亿美元,较2011年的50.8亿美元,增长58.5%,有较大幅度的提升,美洲地区的研发投入维持强劲增势,研发投入占比从2011年的54.4%扩大至2021年的55.8%,提升近1.4 个百分点, 贡献半数以上,其中美国研发投入规模维持龙头地位,是研发强国。

而从各国半导体研发投入强度看,美欧的研发投入仍然较为强劲,研发投入占产值比重均在10%以上, 而中国该比重仅为7.6%,落后美国约10个百分点,意味着中国对半导体研发投入不足,仍需要加大投入力度。

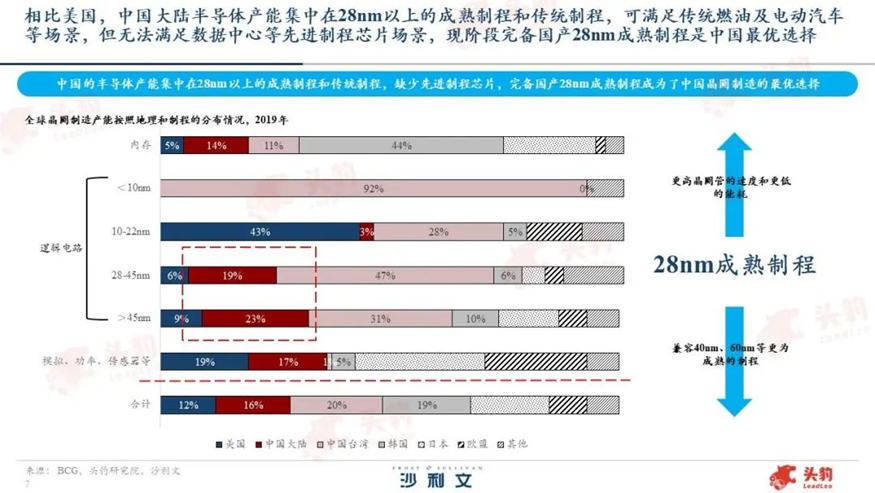

从量产制程方面来看, 半导体制程以28nm为分界线,分为先进制程和成熟制程,从需求上看,先进制程需求正在逐年增长,而成熟制程的需求则较为稳定。中国的半导体产能主要集中在28nm以上的成熟制程和传统制程,中芯国际当前的工艺水平最高可达到14nm,但主要还是以生产28nm及以上的芯片为主,华虹半导体也正在2020年宣布工艺达到14nm,但良率仅超过25%。

最后, 从应用场景方面来看,中国的半导体产能可以满足传统燃油汽车、电动汽车、电动驱动等应用场景的发展,但无法满足高端消费电子、数据中心等需要先进制程芯片的场景,这也意味着中国距离“高端制造”仍非常遥远。

王昕博士认为,在半导体技术和制程的压力下,完备国产28nm成熟制程成为了中国晶圆制造的最优选择。 大家现在天天在新闻上看到10nm、7nm、5nm的芯片,但其应用范围其实非常窄,除了CPU、GPU、AI加速等对性能功耗比要求较高的产品需要外,日常生活应用到的大多数产品,如智能手表、中低端的平板电脑等消费电子产品、电视、空调、工业芯片等,28nm工艺完全可以满足,随着平板电脑、可穿戴产品、智能家电等终端产品市场需求的提升,预测28nm工艺平台在未来10年都有巨大的市场需求。

从技术上来说,28nm制程所使用的制造工艺以及生产设备,可以兼容40nm、60nm等更为成熟的制程,意味着即使企业扩大28nm制程的产线,当28nm的产能需求下降时,还可以将这些设备投入到更为成熟制程的生产中,此外28nm又带来更高晶体管的速度与更低的能耗,与40nm相比,28nm栅密度晶体管速度提升了约50%,能耗降低了50%。

但是, 在半导体制造领域,中国半导体最成熟的水平即在28nm,以头部的中芯国际和上海华宏为主,虽然它们能完成28nm工艺的量产,但尚未完成产业链的完全国产化,落后的环节主要还是在关键设备和材料上,国产28nm半导体自给率仍不足20%。

因此,王昕博士强调,选择28nm成熟制程是中国半导体突破芯片被“卡脖子”的战略性一步。

王昕博士同时表示,中国半导体产业虽然存在一些不足,但不能忽略的是,中国半导体产业在增速方面交出了亮眼的成绩单,并已逐步发展出其特色和亮点。

从半导体市场规模CAGR看,中国在2005-2013年半导体市场规模CAGR为13.1%,而日本的增长为负,在2013-2021年的CAGR为9.5%,日本该数据仅为2.9%,中国的半导体市场规模CAGR表现亮眼,体现出中国半导体产业发展韧性十足,呈稳定爬升态势。 同时,中国集成电路占全球产业比重从2010年的25.5%扩大至2021年的34.6%,在国际上的市场份额越来越大,产值贡献持续增加。

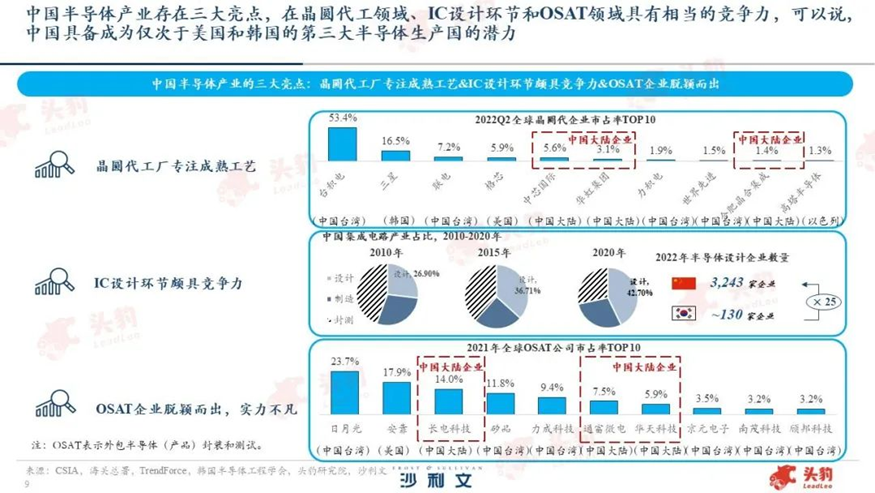

从前面的数据可以看到,中国的半导体产业一直在崛起,并且仍将继续。王昕博士认为,整体来看,中国半导体产业存在三大亮点。

第一个亮点是中国大陆晶圆代工厂在成熟工艺上展现优势。 全球前十大晶圆代工厂市占率TOP 10中,中国大陆企业占据3个席位,分别是中芯国际、华虹半导体和合肥晶合集成,这三家企业的合并市场份额超过10%,中国代工企业明显的优势是专注于成熟工艺,为未来在代工市场的领导地位奠定扎实的基础。

第二个亮点是中国大陆的IC设计环节颇具竞争力。 从产业占比趋势来看,中国正加大力度向产业链上游延伸,力图突破IC设计的瓶颈,2020年IC设计产值比重达42.7%,较2010年提升近15.8个百分点,也正是因为中国的高度重视,IC 设计产业正在逐步取代产业附加值较低的IC封测产业。从企业数量看,中国约有3,243家半导体设计企业,韩国仅为130家,二者差距在25倍左右,而且中国的IC设计企业的数量仍在持续增长。

第三个亮点是在后道工序上,中国大陆的OSAT公司也具有相当的竞争力 , 在全球前10大OSAT公司中,3家公司来自中国大陆,也就是第三名的长电科技,第六名的通富微电和第七名的华天科技,这三家公司的合计份额约为27%,超过了全球市占率第一的日月光。这些数据都说明了中国大陆的OSAT企业在全球竞争中表现非凡。 可以说,中国具备成为仅次于美国和韩国的第三大半导体生产国的潜力。

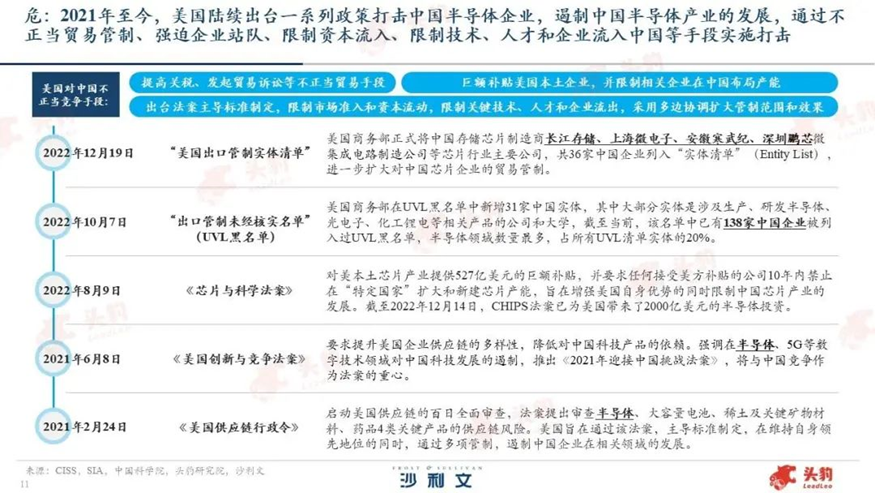

据王昕博士介绍,随着中国成为全球半导体最大的销售市场,美国半导体产业的供应链风险也逐渐增大,随之而来的便是美国一系列的对华打击政策。

中国的半导体产业已经习惯了在美国及其盟国的围追堵截下逆势而上。自2021年以来,美国陆续出台了一系列对华政策,通过多种不正当贸易管制,主导资本流向、限制技术、人才和企业流入中国等手段打击中国半导体企业,从多方面遏制中国半导体产业的发展。与此同时,美国不断呼吁加强与盟国之间的多边协作,以期对中国施加更加严格的出口管制,从而获得竞争优势,国际市场“危机四伏”。

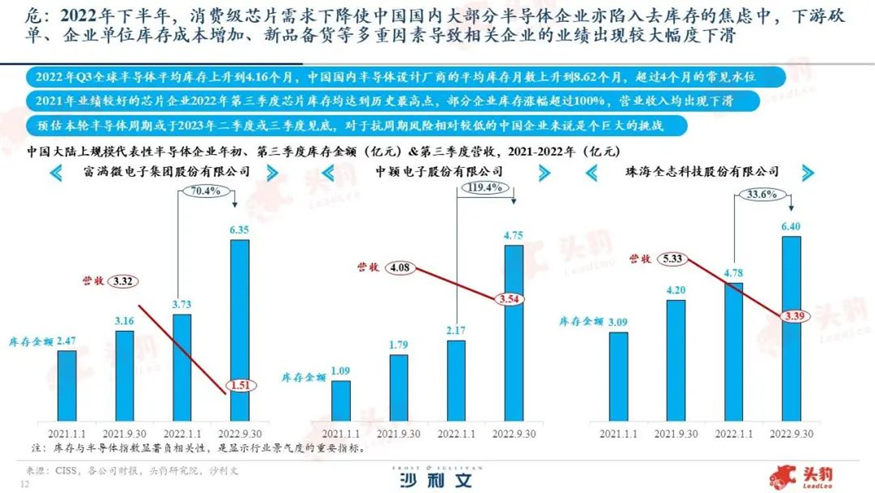

一方面,2022年下半年,需求下降使国内大部分企业亦陷入去库存的焦虑中,行业进入下行周期。 下游砍单、人民币贬值、单位库存成本增加、新品备货等多重因素导致相关企业出现业绩较大幅度下滑。

2022年Q3全球半导体平均库存月数上升到4.16个月,国内半导体设计厂商的平均库存月数上升到8.62个月,都已超过常见的3-4个月库存水位线。以消费级芯片为主要业务的企业,如:英特尔、海力士等国际厂商亦在2022年第三季度出现业绩大幅下滑的现象。中国企业方面,2021年业绩较好的芯片企业2022年第三季度芯片库存均达到历史最高点,部分企业库存涨幅超过100%,营业收入均出现下滑。

考虑扩产周期、创新周期等因素,沙利文预估本轮半导体周期或于2023年二季度或三季度见底,如何撑过这半年的时间对抗周期风险能力相对更弱的中国企业来说是个巨大的挑战。

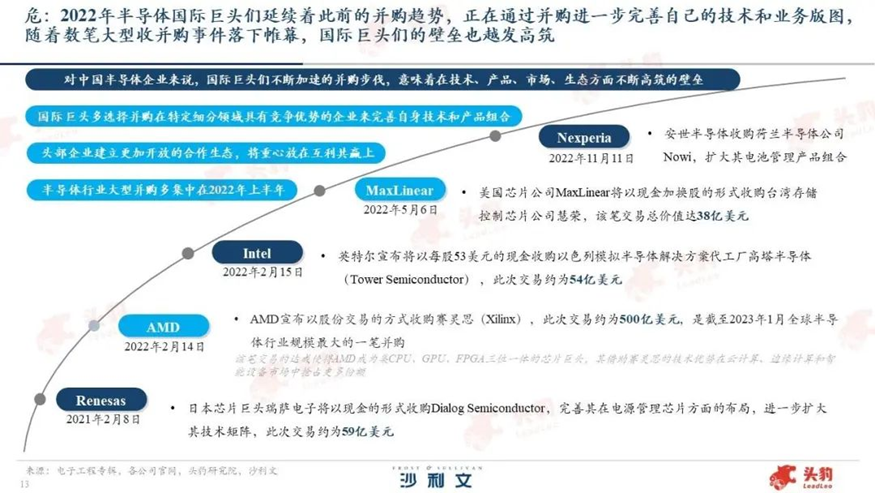

另一方面,2022年,半导体国际巨头们通过并购进一步完善自己的技术和业务版图,通过借助并购方的资源和技术优势,更好地塑造自己的核心竞争力,在巩固自身市场地位的同时开拓更多的潜在市场。

但对中国半导体企业来说,国际巨头们不断加速的并购步伐,意味着在技术、产品、市场、生态方面不断拉大的差距,随着数笔大型收并购事件落下帷幕,国际巨头们的壁垒也越发高筑。巨头通过并购的手段抢占“C位”,其抢占的不仅是一家公司、一些技术、或一些细分赛道市场,甚至还是国内玩家潜在的机会,对一些企业来说,夹缝中生存将会更加艰难。

然而,王昕博士也坚定地表示,在危机四伏的背景下,依然看好中国半导体市场,理由很简单——“有人,有市场”。

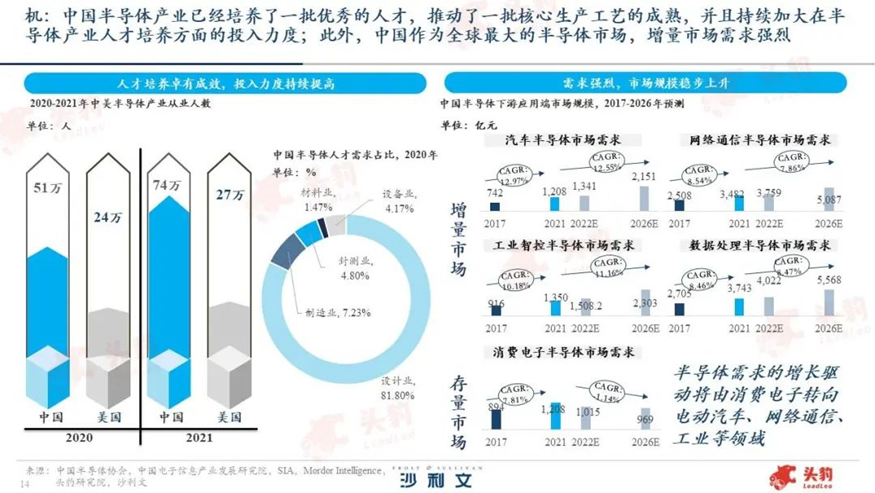

半导体是电子信息产业的基础,属于智力密集型产业,需要大量的高精尖人才投入,才能实现半导体产业自主发展创新。 中国半导体产业现在已经培养了一批优秀的人才,推动了一批核心生产工艺的成熟,特别是40nm以上的生产工艺。 与此同时,中国还在不断加大半导体产业的人才培养的投入力度,特别是IC设计环节。2021年美国半导体行业从业人员数量达到27万人,同增12.5%,而2021年中国半导体从业人员数量达74万人,同增45.1%。

此外,中国作为全球最大的半导体市场,市场需求仍然强烈。可以看到,半导体的主要应用市场包括汽车类、网络通信类、工业智控类和数据处理类等增量市场,中国未来五年的增速依然是可观的。 存量市场消费电子短期内承压,在需求走弱、库存高涨、以及下游砍单、降价等多重因素影响下,2022年消费电子市场规模预计将出现较大幅度缩减,并在之后一段时间内保持低速增长态势。中长期来看,半导体需求的增长驱动将由消费电子转向电动汽车、网络通信、工业等领域。

其中,汽车半导体2021年市场规模是1,208亿元,未来5年的CAGR是12.55%;网络通信半导体2021年市场规模是3,482亿元,未来5年的CAGR是7.86%;工业智控半导体2021年市场规模是1,350.2亿元,未来5年的CAGR是11.16%;消费电子半导体2021年市场规模是1,208亿元,未来5年CAGR是-1.14%;数据处理半导体2021年市场规模是3,742.5亿元,未来5年的CAGR是8.47%。可以看到,中国这些细分市场未来五年的增长确定性依然很高。

中长期来看,半导体需求成长动力由手机、PC为代表的消费电子转向电动汽车、数据中心和新能源领域,新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。

王昕博士认为,未来5-10年,汽车行业、数据中心行业和新能源行业是三个最具发展潜力的发展领域,且这三个行业存在互相交叉的情况,三个行业的发展将同步高速增长,并带动相关集成电路芯片高速发展。

汽车行业: 新能源车销量的高速增长将有效带动集成电路发展。此外,汽车网联化、智能化持续发展,汽车所需的半导体数量也将加倍增长。

数据中心行业: 随着5G商业步伐进程的加快和物联网技术的发展,以及后疫情时代在线办公、元宇宙等应用扩展,数据中心服务器将获得更多的需求,未来将呈现高速增长的态势。

新能源行业: 能源紧张和在 “双碳”目标下,新能源产业的发展将不断加速,从而将光伏逆变器带入快车道,其中IGBT、电源管理等芯片的需求也将成倍增加,另一方面也将促进工业自动化发展,相关功率芯片的发展速度也将加速。

随着行业供需的进一步修复,芯片设计等部分产业链环节有望率先触底,并在下半年迎来复苏。

王昕博士指出,从市场规模、产业带动性、国产化进度三个不同的维度对集成电路全产业链进行分析,集成电路设计和集成电路封测这两个环节市场景气度较高,未来有望在国家政策和市场驱动下实现高速发展。

从集成电路设计企业数量来看,现阶段集成电路设计产业正处于行业成长期。该阶段具有两个比较突出的特点:

1.遍地开花、局部突破: 细分领域涌现出众多技术创新公司;

2.出清洗牌,资源配置优化: 规模较大的企业开始并购,产品、人才和技术逐渐集中。

王昕博士认为,2025年是集成电路设计行业的拐点,2025年后,集成电路设计的企业数量将趋于稳定,规模较大的企业将行业中的小企业进行并购后,形成技术、人才、产业的集聚,行业集中度将进一步提升,有效降低行业成本,实现核心技术的突破,市场规模也将进一步增长。

从国产替代的角度来看 , 中国部分集成电路设计企业在其细分领域已初步具备全球竞争力,部分细分领域已经具备较高的替代能力,未来3-5年,有望逐步实现高技术壁垒领域的国产化替代。

中国集成电路在逻辑IC、模拟IC、分立器件等领域已涌现出许多具备全球先进技术水平的企业,如海思(手机基带芯片)、卓胜微(分立射频开关和低噪音)、汇顶科技(指纹识别芯片)、乐鑫科技(低功耗物联网芯片)等。

3年内,中国集成电路设计企业在消费电子应用领域所需的WIFI/蓝牙芯片、CIS、MCU、电源管理、光芯片以及部分中低端存储芯片已经具备较高的替代能力,相关集成电路设计企业也将加速成长。

长期来看,未来3-5年,在“产、学、研”三方助力下,叠加市场需求的强大驱动,中国集成电路设计企业能力的成长趋势保持不变,高端芯片设计能力大幅提高,并将逐步实现高技术壁垒的射频前端发射/接收模组、各类存储芯片(NAND、DRAM、NOR)、MEMS传感器等的国产化替代,相关集成电路设计企业也将从中获益,加快发展进程。

计算机MPU、FPGA、车用定制化/标准化芯片、服务器用MPU以及GPU等技术门槛较高,核心技术被国际大厂掌控,叠加中美贸易战的影响,这几个领域国产化进度几乎为0,但随着国家政策的支持,未来10年及10年后,有望实现这几个领域的技术突破,完成国产替代化。

随后,王昕博士向大家简要介绍了苏州工业园的集成电路产业情况。

首先,园区的区位优势非常好,江苏省和苏州市的集成电路产业基础好 。 江苏省地处长江三角洲腹地,是我国集成电路产业起步早、基础好、发展快的地区之一,在我国集成电路产业中拥有举足轻重的地位。根据国家统计局数据披露,2021年江苏省集成电路产量为118亿块,位居全国第一,同比2020年增长了42.1%,占全国产量的33%。从产业链看,江苏省已形成涵盖EDA、设计、制造、封装、设备、材料等较为完整的集成电路产业链,汇集了众多知名集成电路企业。

2021年江苏省集成电路产业规模达3,440亿元,由于5G、大数据中心、云计算服务器、平板电脑、汽车等对集成电路的需求持续攀升,预计未来5年内江苏省集成电路产业规模将保持18%的高速增长态势,2026年产业规模将达7,869.9亿元。

苏州市集成电路规模位列省内第二,曾引进英飞凌、飞兆半导体、AMD等一系列国际大厂,经过多年的发展,苏州市已形成以“设计-晶圆制造-封装测试”为核心,以设备、原材料及服务产业为支撑的集成电路产业链,并且在MEMS、化合物半导体、光通信等特色细分领域拥有较好的产业基础,是国内产业链较完整、企业集聚度较高、人才储备和技术开发水平较领先的区域之一。2021年,苏州市集成电路产业规模达606亿元,预计未来5年苏州市集成电路产业规模仍将保持稳步增长态势。

省内竞争激烈,无锡2021年产业规模以1,780亿元位居全国第二,优势明显,南京科教资源丰富,培育了大量专业人才,而南通、扬州等后起之秀的发展势头也十分强劲,在如此激烈的内部竞争环境中,苏州集成电路的发展空间还有很大。

王昕博士进一步指出,对园区半导体产业链企业布局情况进行分析, 可以明显看出园区半导体产业链布局较完整,形成了以“设计-晶圆制造-封装测试”为核心,以设备、原材料及服务产业为支撑的产业链条,并在芯片设计和封测业拥有较好的产业基础,是国内产业链较完整的园区之一。

此外,王昕博士也表示,苏州工业园区在集成电路设计领域的发展也存在不足,尤其是与上海临港和南京江北等集成电路强势产业园区相比。

第一,在 数字经济发展大趋势背景下,上海临港和南京江北纷纷布局新兴领域的芯片产品,相比之下,园区在新能源及智能网联汽车、工业互联网、大数据及云计算等新兴应用领域的核心芯片产品布局可以进一步扩大。

第二,集成电路设计业需要高端人才,苏州工业园对核心研发人才的吸引力可以进一步增强。一方面,园区的人才政策侧重于对重大创新团队、领军人才的项目支持,需要提供对其他核心研发人员的支持,另一方面,园区亟待完善对集成电路设计领域的硕士以下但紧缺的高技能人才政策,以便促进园区集成电路设计业的发展。

第三,上海临港和南京江北对创新环节支持力度更大,而园区支持力度可以进一步提高。

第四,对比产业园的龙头企业布局,上海临港和南京江北龙头企业规模较大、产业链覆盖全面,而园区龙头企业普遍规模可以扩大。

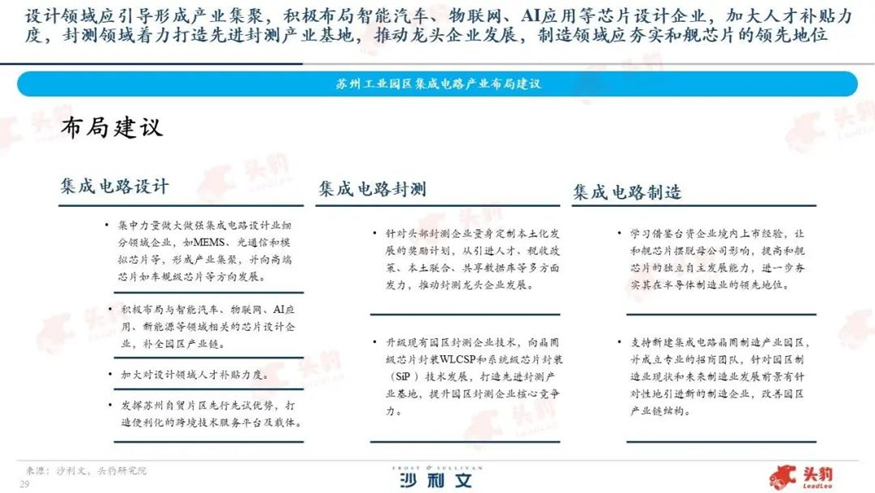

针对苏州工业园现有集成电路产业发展情况,王昕博士提出了相关布局建议。

首先, 设计业 应引导形成产业集聚,并引进与智能汽车、物联网、AI应用等领域相关的芯片设计企业,加大对集成电路设计高端人才的引进力度,并发挥苏州自贸片区先行先试优势,打造便利化的跨境技术服务平台及载体;其次, 封测业 应着力打造先进封测产业基地,并推动封测龙头企业发展;最后, 制造领域 应夯实和舰芯片在制造业的领先地位并支持新建晶圆制造产业园区,并成立专业的招商团队,给予团队专业的服务。

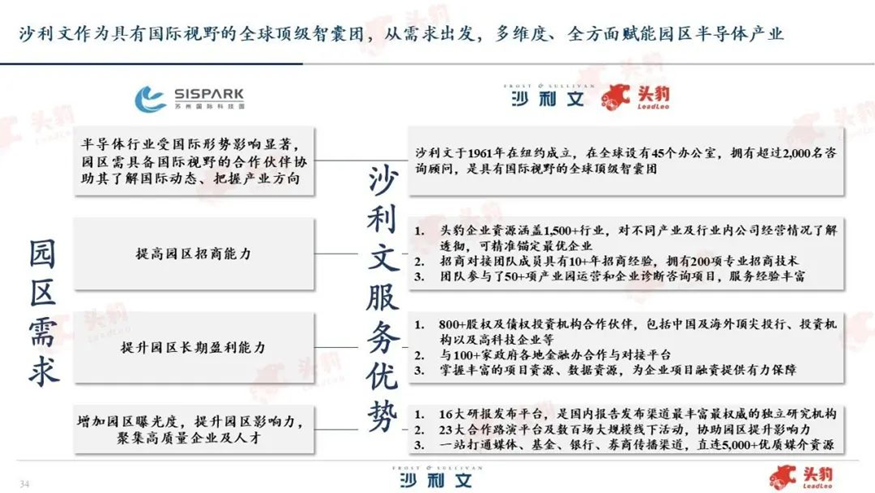

作为具有国际视野的全球顶级智囊团,沙利文60多年来为海内外大批企业提供了全生命周期的投融资服务、增长咨询服务等综合服务,深谙市场发展规律,具有丰富的产业生态资源。 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台,既是资源的整合者也是行业和企业信息的“天线和雷达”,对企业和企业所处的行业有及时、全面的认识。沙利文和头豹,从需求出发,能够多维度、全方面地赋能园区半导体产业。

王昕博士满怀信心地表示,未来,沙利文、头豹十分期望与园区一起,洞悉行业前瞻,抓住发展契机,共同推动中国半导体产业的创新和升级。